Contents

1.SkeedOzの開発の歴史

(1) 基礎を築いた金子勇

(2) 総務省プロジェクトとIoT分野への取り組み

2.地域への貢献とSkeedOz

(1) 美波町での実証実験(総務省プロジェクト)

(2) SkeedOzの誕生

参考:専門用語の解説

1.SkeedOzの開発の歴史

(1) 基礎を築いた金子勇

SkeedOzの原点は、ファイル共有ソフト「Winny」を開発した金子勇の研究にあります。

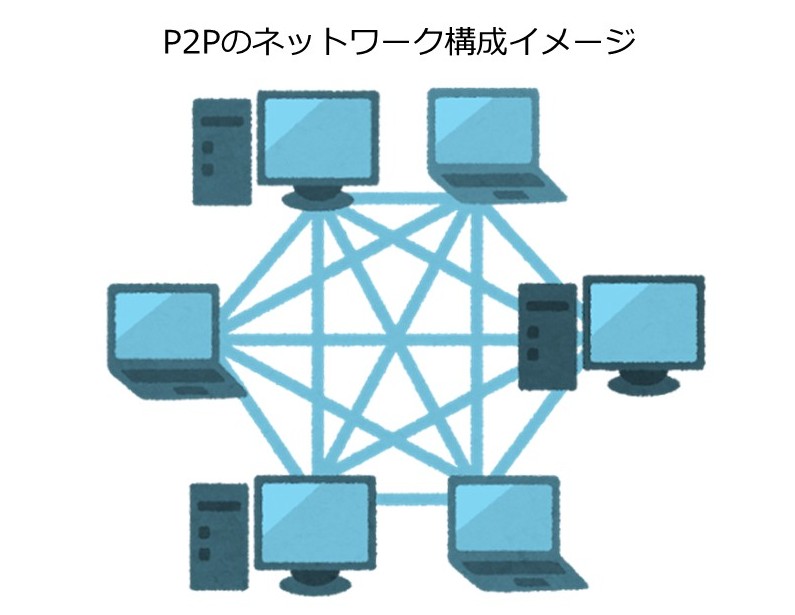

Winnyは、特定のサーバーを使わずにユーザー同士が直接データをやり取りするP2P(ピアツーピア)型ネットワークを元に実現しました。特にキャッシュやクラスタリングの仕組みにより、匿名性・耐障害性・効率性を高い次元で実現し、当時のインターネットに大きな衝撃を与えました。

その思想は「中央に依存せず、自律分散的に情報を流通させる」という考え方です。後に金子は、この仕組みをIoT通信や大規模データ流通に応用できるのではないかと着想しました。これがSkeedの技術開発につながる第一歩となりました。

なお、SkeedではWinnyを源流とした独自のP2Pアーキテクチャを「SkeedTech」として定義しており、SkeedOzを含む様々なプロダクト開発の指針としています。

Winnyの概要はこちらから

SkeedTech/SkeedOzの概要はこちらから

(2) 総務省プロジェクトとIoT分野への取り組み

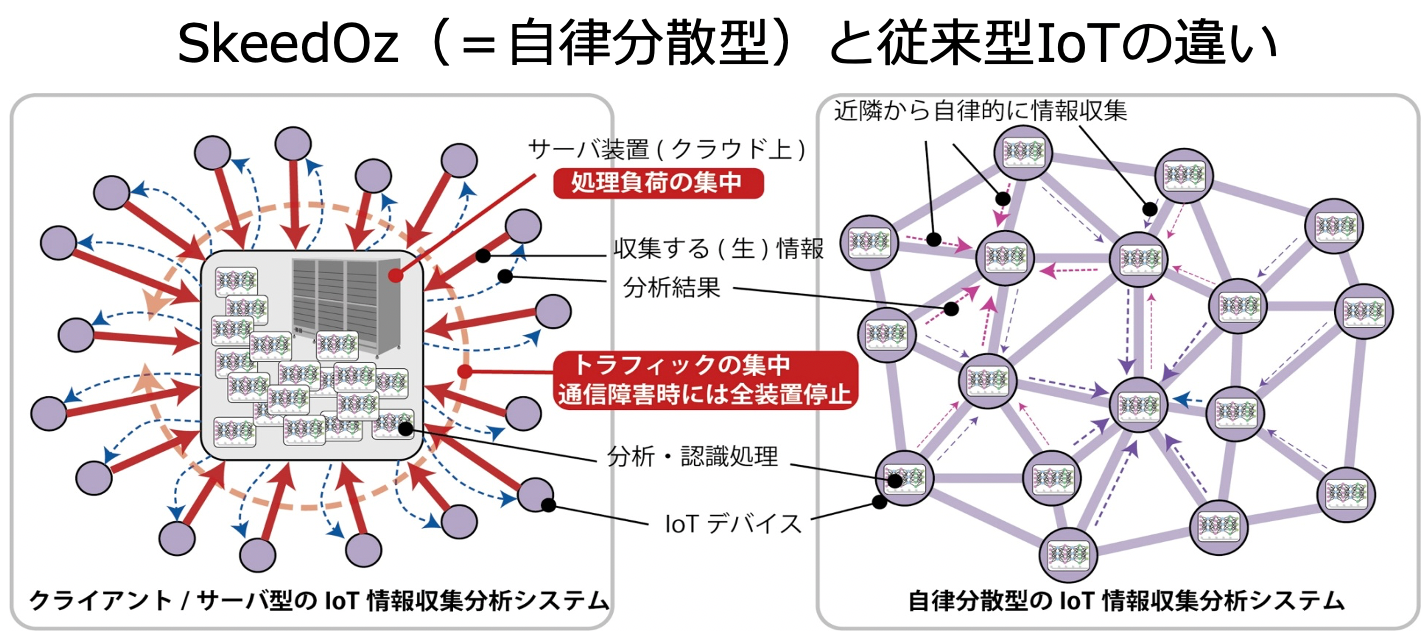

2013年、Skeedは総務省の研究開発プロジェクトに参画。「ロバストなビッグデータ利活用基盤技術の研究開発」と題し、IoTやM2Mで発生する膨大なトラフィックを安定的に処理できる自律分散基盤の開発に取り組みました。

■ 研究の目的

・災害時や通信障害時でも途絶しない強靭な通信インフラをつくること

・急増するIoTデバイスのデータを低コストかつスケーラブルに処理すること

・一極集中型クラウドのリスクを回避し、分散による安全性と効率性を両立すること

■ 技術的アプローチ

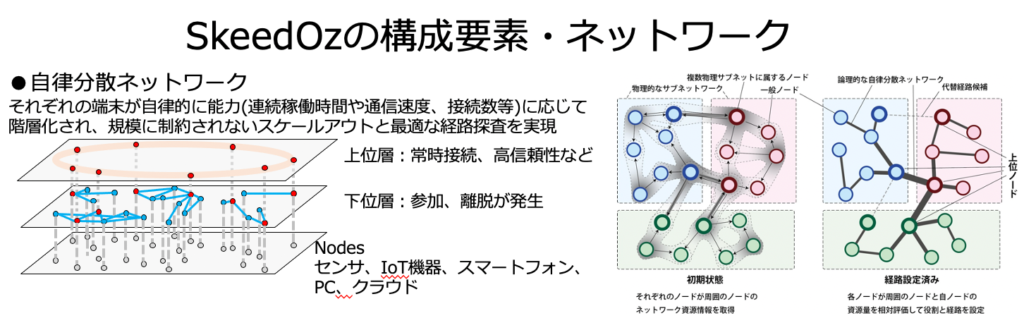

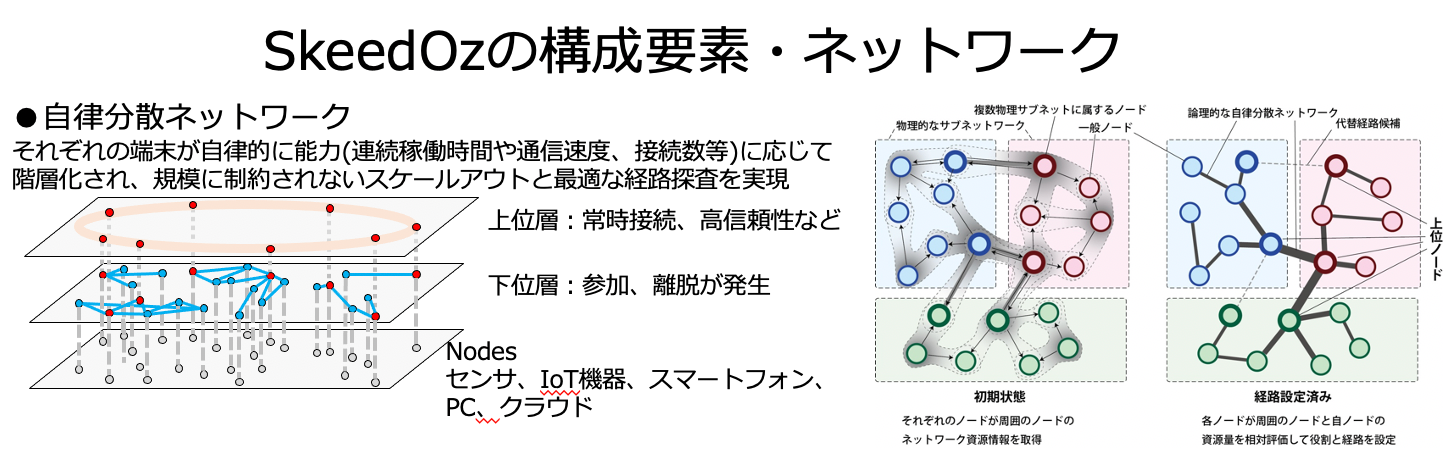

・自律分散ネットワーク:オーバーレイネットワーク上でノード同士が経路を自己最適化し、負荷を分散。

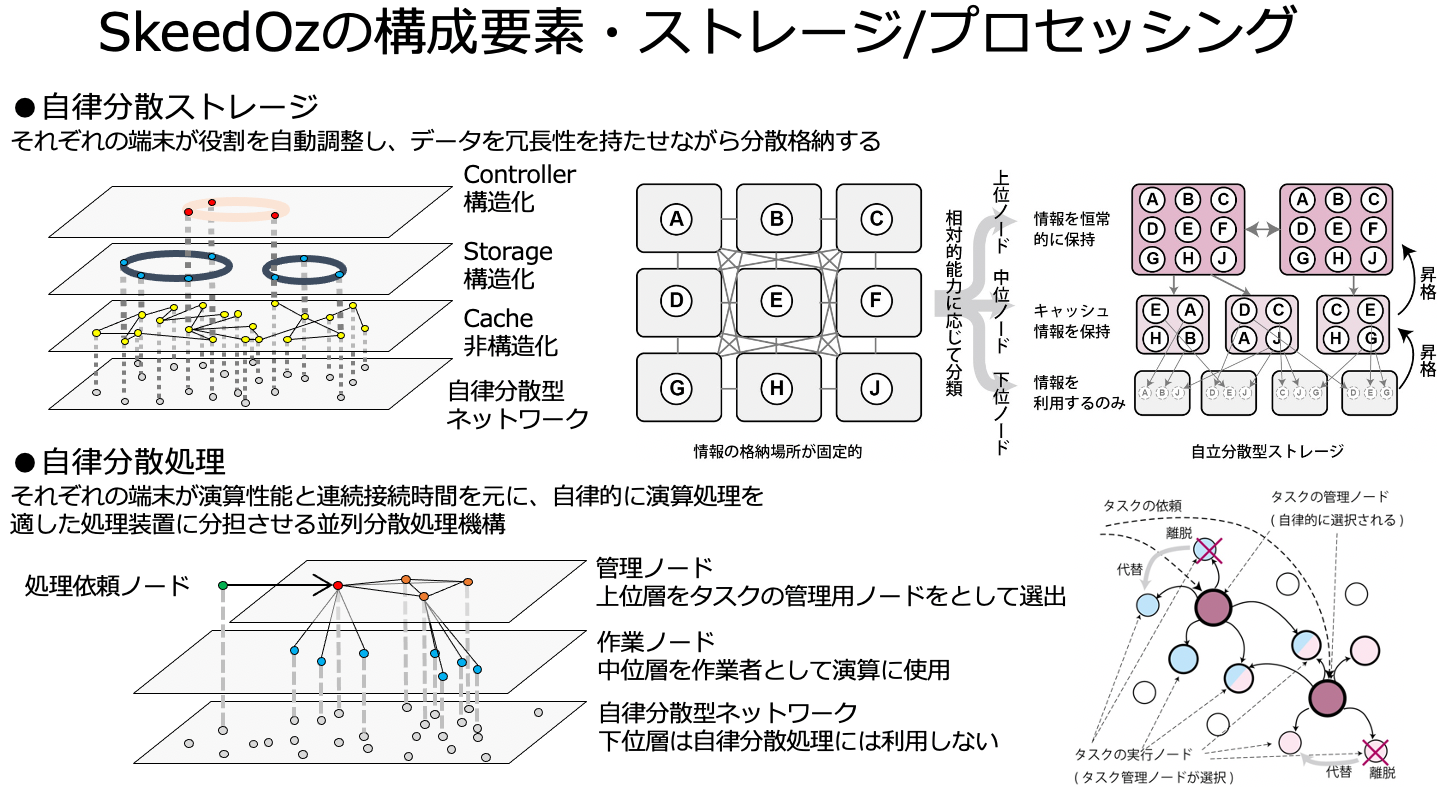

・自律分散ストレージ:複数ノードにデータを分散格納し、冗長化によって高可用性を確保。

・自律分散処理:ノード群が演算を分担し、動的クラスタリングによって処理性能をスケール。

当時はクラウド一極集中が主流でしたが、Skeedは「分散によるリスク回避」と「動的スケーラビリティ」という新しいアプローチを打ち出しました。この研究成果により、P2PアーキテクチャのIoT分野への活用に向けた重要なステップを踏むこととなりました。

総務省プロジェクトの詳細はこちらから

2. 地域への貢献とSkeedOz

(1) 美波町での実証実験(総務省プロジェクト)

Skeedは「技術を社会課題に役立てたい」という思いから、徳島県美波町での総務省プロジェクトに参画しました。

この地域は南海トラフ地震による津波リスクが高く、災害時に「通信が途絶しないこと」が住民の安全確保に直結することから、町民参加する形で大規模に検証が行われました。

■ 実証実験の目的

・災害や停電時でも情報伝達を継続できる耐障害性の高い通信インフラの実現

・住民の安否確認や避難誘導を迅速に行える仕組みの構築

・中山間地域など通信インフラ整備が難しい地域でも低コストで運用可能なモデルの提示

■ 実証内容

・自律分散P2Pネットワークを活用し、分散ストレージ+分散処理を組み合わせた通信網を構築

・920MHz帯やWi-Fiなど複数通信方式を組み合わせ、地域内の情報を分散的に収集・共有

・ノード同士が自律的に経路を学習・再構築し、障害時にも数秒で迂回路を形成

■ 成果

・ネットワーク障害があっても即座に通信経路を確保できることを確認

・気象・水位・位置情報などのセンサー情報をリアルタイムに共有可能に

・中央サーバーに依存しないため、災害時にも通信が途絶しにくいことを実証

・低消費電力機器を用いたことで、コストを抑えつつ持続的に運用可能なモデルを提示

この成果は地方創生・防災対策の両面で評価され、次の「SkeedOz」の誕生につながりました。

美波町実証実験の詳細はこちらから

(2) SkeedOzの誕生

美波町での実証を経て、SkeedTechをベースにSkeedOzというネットワーク基盤技術を確立しました。

SkeedOzは、IoT時代に必要な自律分散ネットワーク基盤を中核に据え、センサー情報の収集や制御信号の伝達を効率的に行う仕組みです。

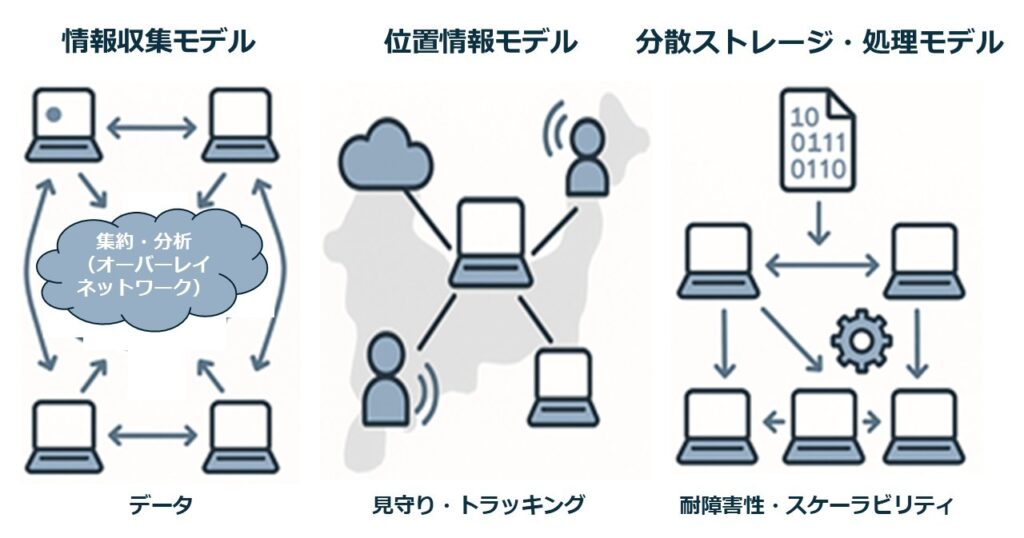

■ SkeedOzの実装モデル

・情報収集モデル:

各種センサーやビーコンが収集したデータを、近傍のノードにマルチホップ通信で伝達。

ノードは自己組織化ネットワークとして機能し、経路を動的に最適化。冗長経路アルゴリズムにより、障害時にも数秒で別経路を形成。

・位置情報モデル(920MHz帯利用):

BLEビーコンやタグからの信号をノードが検知し、920MHz帯LPWAで長距離伝送。

各ノードはメッシュトポロジーを形成し、ゲートウェイ経由でサーバにデータを集約。

低消費電力・広域通信・ノード追加によるスケーラビリティが特長で、工場や屋外での大規模導入に適する。

・分散ストレージ・処理モデル:

収集したデータをノード間でレプリケーションし、冗長化によって高可用性を確保。

さらに演算処理を小さなタスクに分割し、ノードに割り当てる分散コンピューティングを実現。

タスクは動的クラスタリングに基づいて割り振られ、ノード数に応じて処理性能がスケーラアウト。

クラウド非依存でエッジコンピューティング的にリアルタイム処理も可能。

このようにSkeedOzは、マルチホップ通信による途絶えにくいネットワーク、メッシュトポロジーによる柔軟な展開、分散コンピューティング+エッジ処理による即時性を組み合わせ、止まらない通信・低コスト・拡張性を同時に実現するプラットフォームとなりました。

参考:専門用語の解説

P2P(ピアツーピア)

サーバーを介さず、ユーザー同士(ノード同士)が直接通信する方式。分散型で耐障害性が高いのが特徴。

キャッシュ

一度取得したデータを一時的に保存しておき、次回以降の通信を効率化する仕組み。ネットワーク全体のレスポンス改善や匿名性の確保にも役立つ。

クラスタリング

ノードを特性ごとにグループ化する仕組み。ネットワーク内の探索効率や処理性能を向上させる。

オーバーレイネットワーク

既存の物理ネットワークの上に構築される仮想的なネットワーク。アプリケーションの要件に応じて柔軟に構成できる。

自律分散ネットワーク

中央の制御機構を持たず、ノード同士が自律的に経路や役割を決定するネットワーク方式。障害発生時も全体が維持されやすい。

自律分散ストレージ

データを複数ノードに分散格納し、冗長化することで可用性と耐障害性を確保する技術。クラウドの一極集中リスクを避けられる。

自律分散処理

大規模計算を小さな単位に分割し、複数ノードが分担して処理する方式。ノードの増減に応じて処理能力がスケールする。

動的クラスタリング

ノードの状態(性能・帯域・位置情報など)に応じてリアルタイムにグルーピングを変更する仕組み。ネットワークの効率と柔軟性を高める。

マルチホップ通信

ノード間でデータを中継しながら転送する方式。障害回避や長距離通信に有効。

メッシュトポロジー

ノード同士が網目状に接続されるネットワーク構造。経路の多重化で高い信頼性を実現。

分散コンピューティング

複数ノードに処理を分担させ、協調的に大規模演算を行う方式。

エッジコンピューティング

データをクラウドに送らず、デバイスやノード近傍で処理する方式。リアルタイム性と効率性に優れる。

スケーラビリティ

システム規模を拡張しても性能や効率を維持できる性質。IoTのようにデバイス数が急増する環境で特に重要。

SkeedOzの詳細はこちらをご覧ください。

ピュアP2P

中心となり制御するサーバが存在しない通信方式

キャッシュおよびプロキシによる高速なレスポンスの実現

ファイルを配信・保管する際に、オーバーレイネットワーク内の各マシンがファイルの構成ブロックを積極的にキャッシュし、当該ブロックを必要とする他のマシンに対してプロキシとして動作することで、ファイル取得シナリオにおける極めて高速なターンアラウンドタイムを実現します。

キャッシュの世代管理や利用されないキャッシュのパージも、独自の手法によって自動的かつ効率的に行われるため、運用管理の手間を大幅に軽減することが可能です。

各種の独自プロトコルによる、高性能かつ信頼性の高いファイル転送

TCPあるいはUDP上に実装された当社独自のプロトコルを、アプリケーションや動作環境に応じて使い分けることで、HTTPやFTP等の一般的な通信プロトコルによるファイル転送よりもはるかに高い性能でのファイル転送を、信頼性を損なわずに実現することが可能です。

その実現例の一つとして、先進的な帯域制御技術によりバルクデータを効率的に転送することが可能です。<特許第5152940号>

統計に基づいた通信経路や通信帯域の自動的な制御

ネットワークやノードの状況を表す各種の指標をリアルタイムで収集・解析し、その結果に基づいて最適な転送方式の選択やフェイルオーバーなどの制御を自動で実行することが可能です。

SkeedOzの基本概念

コンセプト

SkeedOzの基本概念

SkeedTechにみられる多数のマシン間における協調動作の考え方から、クラウド環境やデータセンタなどのサーバ、パソコン、スマートフォン、セットトップボックス、スマートデバイスやセンサーデバイスなど、有線無線を問わずネットワークに参加できる様々な機器を自律的なノードとしてふるまわせて相互に接続することでオーバーレイネットワークを構成し、全体としてそのリソースを利活用しようとするもの、それがSkeedOzの底流にあるコンセプトです。

その目指すところは全体として、より大きな大きなネットワーキングやコンピューティング、ストレージなどのリソースとして利用可能にする仕組みを実現することにあります。構成するノードは多様なリソースを持つところ、統計に基づいた通信経路や通信帯域の自動的な制御の考え方を用いてその利用可能なリソース状況に応じてオーバーレイネットワーク上の役割を割り当てます。その結果、各ノードに適した方法によってリソースを活用し、キャッシュおよびプロキシによる高速なレスポンスの実現、各種の独自プロトコルによる、高性能かつ信頼性の高いファイル転送、暗号技術の活用による厳密なセキュリティおよび整合性確保のそれぞれの考え方を活用して規模にとらわれず、それらを取りまとめることで可能となります。

Skeed独自の自律分散技術により、大量データをクラウドなどに集約することなく、末端のモノたちが自律的に流通・蓄積・処理するIoT基盤ソフトウェア

お問い合わせ

Skeed高速ファイル転送ソリューション各製品のお試しお申し込みはこちらよりお願いします。

Skeed各種製品のリーフレット、解説書などはこちらのページよりお受け取りいただけます。

「SkeedOz」のご質問・ご導入・お見積り関するお問い合わせはこちらからお願いします。

中核を成す自律分散ネットワーク

SkeedOzの基本概念

ノードとなる機器はネットワークによってこの仕組みに接続されることから、ネットワーキングの仕組みが中核をなすものとなります。

このオーバーレイネットワークは、多数のノードが接続しながらも、様々な指標を考慮しながら各ノードの役割やノード間の経路を動的に変更しつつ、通信経路上においてネットワークの通信経路への負荷の集中を回避してトラフィックを分散させるよう通信経路を選択して相互に接続し合い、これを自律的に構成しようとするものです。

その様々な指標には固定的な指標だけではなくその時々において変化する値も含んだ指標を含み、それにはたとえば、プロセッサの種類やメモリの量、下位通信レイヤの利用可能な通信方式や最大帯域、地理的情報など種々の静的な情報や、時系列によって変動するような実効ネットワーク帯域や接続可能数、継続して利用可能な資源情報、それらの休止状況を含んだ連続稼働時間、機器の移動による影響などの種々な動的な情報が挙げられます。

このような指標は自ノードによって申告される情報によってのみではなく近傍の他ノードによって外部観測できる情報も利用することにより全体的な安定性をより高めることができ、相互に情報を交換し合うことにより各ノードの総合的な貢献可能度を判定しつつ役割分担をしながら、常時状態を適切に変化させながら自律的にノードを多階層化およびグループ化することで、ノード数の規模によらない可用性の高いオーバーレイネットワークの構成を目指すものです。

もちろん、このような仕組みはあらゆるノードで全ての機能を画一的に持たなければならないものではなく、その機器の性能や利用のされ方などを考慮してそれ応じた部分的な機能のみを持ってもよいため、あらかじめ定められた範囲内での貢献のみを行うことを前提としたノードがあってもよいことになります。

階層化の有効性検証のために大量離脱に耐える非構造化オーバーレイネットワークを構築。ネットワーク維持の通信コスト半減、さらにノード規模に制約されず、数百万ノードでの自律分散型ネットワークを1.5秒程度で構築することに成功。

ストレージ・プロセッシングの自律分散化

SkeedOzの基本概念

また、このネットワーキングのオーバーレイネットワークを利用することにより、たとえばストレージやプロセッシングなどの用途ごとのオーバーレイネットワークを構成してそれを利用することもできます。

このストレージとは可用性確保のために多重化してデータを冗長性を持たせて複数のノードで分散格納するとともに動的なキャッシュを活用することにより頻繁に書き換えることが無く専ら利用と保存を行う必要がある情報を扱おうとするものであり、このコンピューティングとは単一の箇所で大きな処理を行わせるのではなく専ら一つの処理を複数の箇所で分担させることが可能な処理を複数のノードにおいて分担して行おうとするものあって、いずれもデータ発生源の地理的またはネットワーク的近傍のノード群において主としてそれらを自律的に行わそうとするものです。

いずれもネットワーキングとは異なるオーバーレイネットワークを利用することになり、その構成にあっては多階層化およびグループ化をネットワーキングとは異なる指標をもって各ノードが役割分担を自律的に行うこととなり、その重きを置くべきものはたとえば、利用可能なネットワーク帯域の太さの他に、ストレージにおいては供出可能なストレージ量など、コンピューティングにおいては供出可能なプロセッシング能力や電源供給の安定性など、ということになります。

特許第6742777号(自動負荷分散情報処理システム)